Jean-Luc Burger - La Côte d’Ivoire, l’art de l’unité dans la diversité

Sortie prochaine : De l'Afrique, tout est parti - Jean-Luc Burger - Crédit photo Remi Hostekind

La Côte d’Ivoire apparaît ainsi comme une synthèse vivante de l’Afrique de l’Ouest, un carrefour où s’entrelacent les mémoires, les croyances et les savoir-faire, contribuant à l’identité plurielle qui fait aujourd’hui la force de la nation ivoirienne.

La Côte d’Ivoire, l’art de l’unité dans la diversité

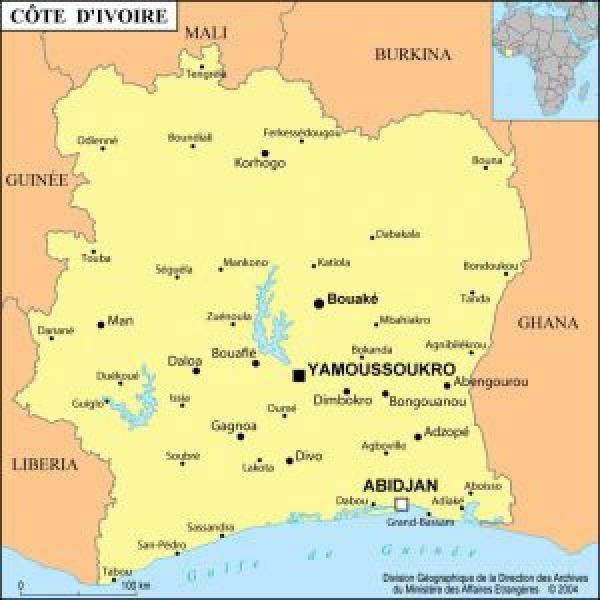

Située au cœur du golfe de Guinée, la Côte d’Ivoire occupe une position stratégique à la jonction des grandes zones écologiques et culturelles de l’Afrique de l’Ouest. Au nord, les savanes ouvrent la voie vers le Sahel et les anciens empires soudanais ; au sud, la dense forêt tropicale et la longue façade maritime sur l’Atlantique favorisent l’accès aux échanges côtiers et internationaux. Ce double ancrage, sahélien et forestier, a fait du territoire ivoirien un véritable espace de rencontre et de circulation, où se sont croisés au fil des siècles commerçants, guerriers, artisans et peuples en quête de nouvelles terres.

Les Mandé, héritiers des traditions de l’empire du Mali et du royaume de Kong, y ont laissé une forte empreinte par leur rôle commercial et leur riche culture orale transmise par les griots. Les Akan, venus de l’actuel Ghana, ont implanté leurs chefferies royales, leurs cultes liés à l’or et leur art raffiné, donnant naissance à des groupes puissants comme les Baoulé et les Agni. Les Krou, installés sur les côtes de l’ouest et du centre, ont bâti leur réputation de peuples maritimes courageux, jaloux de leur liberté et souvent réfractaires à toute domination extérieure. Les Sénoufo et autres peuples voltaïques, quant à eux, ont développé une organisation sociale profondément marquée par les sociétés initiatiques, telles que le Poro, et transmis un savoir agricole essentiel pour l’économie du pays.

De cette rencontre permanente entre peuples, traditions et influences extérieures, est née une société d’une richesse culturelle exceptionnelle. La Côte d’Ivoire apparaît ainsi comme une synthèse vivante de l’Afrique de l’Ouest, un carrefour où s’entrelacent les mémoires, les croyances et les savoir-faire, contribuant à l’identité plurielle qui fait aujourd’hui la force de la nation ivoirienne.

À la croisée des zones sahélienne et forestière, entre savanes du Nord et côtes maritimes du Sud, la Côte d’Ivoire a toujours été une zone de passage et de contact. Les peuples mandé, descendants de l’empire du Mali, y ont apporté leurs traditions orales et commerciales ; les Akan, venus du Ghana, y ont implanté leurs royautés et leur art raffiné ; les Krou ont défendu leurs terres littorales en conservant une identité farouchement indépendante ; les Sénoufo et autres peuples voltaïques ont perpétué leurs rites initiatiques et leur savoir agricole. Cette diversité de cultures fait de la Côte d’Ivoire une synthèse vivante de l’Afrique de l’Ouest.

La longue façade maritime a joué un rôle décisif. D’abord par le commerce précolonial, marqué par la traite atlantique et les échanges de l’or, du sel, de la noix de kola et de l’ivoire, puis par l’intégration dans le système colonial français qui a introduit de nouvelles cultures (café, cacao) et des infrastructures modernes. Aujourd’hui encore, les ports d’Abidjan et de San Pedro témoignent de cette ouverture vers le monde. Mais cette ouverture ne s’est pas limitée aux échanges économiques : elle a également favorisé les influences culturelles, religieuses et sociales venues d’ailleurs, enrichissant la mosaïque ivoirienne.

Les armoiries de la Côte d’Ivoire dans leur forme actuelle ont été adoptées en 1964. Le point focal de l’emblème est la tête d’un éléphant. L’éléphant est symboliquement important pour la nation, car il s’agit du plus grand animal trouvé en Côte d’Ivoire, ressource qui a donné son nom au pays. Le soleil levant est un symbole traditionnel d’un nouveau départ. Sous la tête d’éléphant se trouve une bannière contenant le nom de la nation.

La Côte d'Ivoire a aussi communément été appelée la « terre d'Éburnie », qui désigne la partie forestière du pays. À l'indépendance, des propositions avaient suggéré de remplacer le nom de Côte d'Ivoire, considéré comme trop colonial, par celui d'« Eburnea ».

Le rôle des langues en Côte d’Ivoire

La coexistence du français, du dioula et des langues locales illustre la richesse et la diversité culturelle de la Côte d’Ivoire.

- Le français permet l’unité administrative et l’accès à l’éducation.

- Le dioula joue un rôle de lingua franca entre populations de différentes ethnies, surtout dans le commerce.

- Les langues locales restent essentielles pour la culture, la transmission orale, les rituels et la musique traditionnelle.

Une mosaïque d’ethnies en Côte d’Ivoire

La Côte d’Ivoire est l’un des pays d’Afrique où la diversité ethnique se manifeste avec le plus de richesse. Avec près de soixante peuples différents, le pays est un véritable patchwork humain, où se côtoient langues, traditions, spiritualités et modes de vie variés. Cette pluralité est le résultat de siècles de migrations, de rencontres entre royaumes et de brassages culturels, nourris par les échanges commerciaux et les influences régionales. Malgré leurs différences, ces peuples partagent un même espace national et contribuent ensemble à la construction d’une identité ivoirienne plurielle et dynamique.

On distingue généralement quatre grands ensembles culturels, chacun porteur de valeurs, d’histoire et de savoirs spécifiques : les Akan, les Mandé, les Voltaïques et les Krou.

Les Akan (42 % de la population)

Originaires de l’espace ashanti au Ghana, les Akan se sont installés dans le centre et l’est de la Côte d’Ivoire. Ils apportent avec eux une tradition politique structurée, des chefferies royales et une symbolique liée à l’or, reflet de prestige et de pouvoir.

Parmi eux, les Baoulé sont emblématiques. Héritiers de la reine Abla Pokou, ils ont marqué l’histoire nationale par leur rôle politique et culturel. Leur société valorise le respect des ancêtres et la force des lignages, tout en développant une créativité artistique foisonnante : sculpture, tissage, masques et bijoux sont autant de moyens d’expression culturelle. Les Agni et les Attié, proches des centres urbains, ont su préserver des rites traditionnels tout en participant au développement économique et culturel du pays.

Aujourd’hui, les Akan constituent un pilier économique et culturel, particulièrement dans les zones forestières, où leur influence se manifeste dans l’artisanat, le commerce et la vie politique.

Le nom Baoulé vient du sacrifice, par la reine Pokou, de l'un de ses fils afin de passer un fleuve, alors qu'elle menait la fuite de son peuple du Ghana : ba ou li (l'enfant est mort). Les Baoulés se sont établis entre les fleuves Bandama et Comoé.

L’histoire de cette monarchie commence avec la reine Abla Pokou, personnage tutélaire des baoulé, qui figure en bonne place dans les livres d’histoire de Côte d’Ivoire. Nièce du roi Osei Tutu, co-fondateur de l’empire ashanti du Ghana, elle est très proche du trône. Lorsqu’une guerre de succession éclate au cours du milieu du XVIIIème siècle, sentant sa vie en danger après l’assassinat de son frère, l’héritier légitime, elle réunit ses partisans, soldats, serviteurs, paysans et entame avec eux une vaste migration vers un nouveau territoire afin d’échapper aux massacres.

Les Baoulé croient en un dieu créateur (Nyamien), intangible et inaccessible. Le dieu de la terre (Assiè) contrôle les hommes et les animaux. Les esprits ou Amuen sont dotés de pouvoirs surnaturels). Le monde réel est l'opposé du monde spirituel (blôlô) d'où viennent les âmes à la naissance et où elles retourneront à leurs morts. La réligion est fondée sur l'idée de la mort et de l'immortalité de l'âme. Les baoulé sont traditionnellement animistes et malgré l'introduction de nouveaux cultes (catholique, protestant, déïma et musulman), la grande majorité le demeure.

La femme est le centre de la société traditionnelle baoulé. En tant que génitrice, elle symbolise la renaissance et de la survie de l'humanité. La femme comme épouse est l'élément organisateur et stabilisateur du foyer. Discrète et effacée en public au profit de l'homme, elle demeure l'âme de la société baoulé. Le fait également que la succession au trône soit ouverte aux femmes, est une manifestation éclatante de la légalité entre l'homme et la femme.

Les Baoulé jugent belle la femme dont la coiffure est apprêtée avec soin et qui porte des vêtements et des parures choisies. Sa beauté apparaît alors comparable à celle de la statue. La beauté naturelle importe en effet moins à leurs yeux que celle obtenue par les soins et l’attention, un principe qu’illustre à la perfection leur statuaire où sont sculptés avec un grand souci du détail les coiffures, les bijoux, les scarifications abdominales.

Dans l’art africain, l’art des Baoulé occupent une place à part. La représentation des scarifications, des bijoux, de la coiffure, du visage est faite de manière soignée et minutieuse. On distingue dans les statues Baoulé les évocations d’esprits de la nature (à patine sacrificielle) et celles des esprits propices aux relations amoureuses (à patine polie). Le premier type de statue représente les esprits de la brousse à pouvoir ambivalent, comme souvent en Afrique, qui sont craints pour leur malveillance : Les statues de ces esprits de la brousse sont honorées pour les apaiser et acquérir leur bonne grâce et protection. La statuaire Baoulé se caractérise par un certain réalisme : mollets ronds pour les femmes, des mains longues aux doigts effilés, de petites fesses. La coiffure harmonieuse est faite de nombreuses nattes finement tressées. La barbe est soignée et parfois nattée.

Statuette Baoulé

Les Mandé (27 %)

Les Mandé, présents surtout dans le nord et le nord-ouest, regroupent des peuples tels que les Malinké et les Dioula. Héritiers de l’empire du Mali et du royaume de Kong, ils se distinguent par leur tradition marchande et leur rôle de médiateurs économiques et culturels. Leur maîtrise des routes caravanières a permis la circulation des biens, des idées et des croyances à travers l’Afrique de l’Ouest.

Le patrimoine oral des Mandé est exceptionnel : les griots (djeli) transmettent les généalogies, les récits historiques et les épopées héroïques, assurant la mémoire collective des lignages et des peuples. Les Mandé ont également joué un rôle central dans l’ancrage de l’islam en Côte d’Ivoire, tout en conservant des pratiques traditionnelles, rituelles et spirituelles propres à leurs communautés.

Les Voltaïques ou Gour (16 %)

Installés principalement dans le nord et le nord-est, les peuples voltaïques – Sénoufo, Koulango, Lobi et Lorhon – sont étroitement liés à la terre et à l’agriculture. Leur culture s’articule autour de rites initiatiques, tels que le Poro sénoufo, qui prépare les jeunes garçons à la vie adulte et transmet les valeurs communautaires et spirituelles.

Les Voltaïques sont également réputés pour leur art, notamment la statuaire sénoufo. Masques et figurines traduisent des concepts spirituels et sociaux complexes, incarnant le lien entre l’homme, la communauté et la nature. Leur société, structurée et hiérarchisée, préserve des traditions millénaires tout en s’adaptant aux réalités contemporaines.

Les Krou (15 %)

Les Krou, qui incluent les Bété, Dida, Wê et Guéré, occupent le sud-ouest et le centre-ouest du pays. Ils se distinguent par leur forte cohésion communautaire et leurs traditions rituelles et artistiques. Les masques et sculptures Krou, utilisés lors de cérémonies, illustrent des valeurs sociales et spirituelles et servent à transmettre l’histoire et les légendes des ancêtres.

Les Krou ont développé une gouvernance coutumière fondée sur le consensus et la hiérarchie traditionnelle, où les chefs de village jouent un rôle central, à la fois politique et spirituel. La danse, la musique et les rituels accompagnent la vie quotidienne et les grands événements, consolidant les liens communautaires et affirmant l’identité culturelle de chaque groupe. Les Bété, en particulier, ont eu un rôle notable dans l’histoire politique contemporaine de la Côte d’Ivoire.

Les masques « krou », admirés par les artistes du début du xxe siècle, sont surtout célèbres par leur plastique « cubiste ». Ils n’ont jamais été observés sur le terrain et on ne connaît même pas de manière certaine la population qui les a produits et utilisés. On ne sait rien de leur fonction, ni des circonstances lors desquelles ils étaient amenés à se produire. On ignore enfin le jugement esthétique que portait la population utilisatrice sur des masques faciaux souvent dépouillés de leurs coiffes, parures et ornements avant leur mise en exposition.

Masque Krou

Ces imbrications ne facilitent pas l’identification ethnique des masques à yeux cylindriques (parfois encore appelés “masques cubistes”), qui apparaissent d’autant plus déroutants que leur fonction rituelle n’a fait l’objet d’aucune étude ethnologique sérieuse.

Les Sénoufo (10 à 15%)

Les Sénoufo forment l’un des plus importants groupes ethniques de Côte d’Ivoire. Établis principalement au nord du pays, ils sont également présents au Mali et au Burkina Faso. En Côte d’Ivoire, ils représentent environ 10 à 15 % de la population, ce qui en fait un groupe démographiquement majeur et culturellement influent.

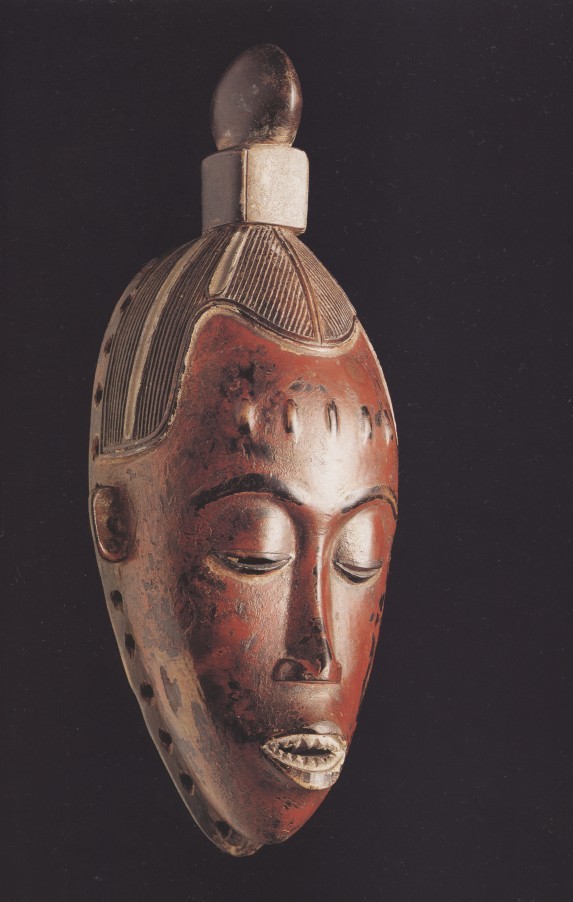

La société sénoufo est structurée par le Poro, institution initiatique qui joue un rôle fondamental dans la transmission du savoir, de la spiritualité et des règles de vie collective. Le Poro éduque les jeunes générations aux valeurs de discipline, courage, solidarité et respect des anciens, tout en assurant la cohésion sociale.

L’art sénoufo est l’un des plus célèbres d’Afrique de l’Ouest. Il se distingue par ses sculptures en bois, ses masques et ses statuettes qui accompagnent les rituels et les cérémonies. Ces œuvres sont non seulement esthétiques mais aussi profondément spirituelles, car elles incarnent les forces de la nature, les ancêtres et les esprits invisibles.

Les masques sénoufo, utilisés dans les danses rituelles, symbolisent des entités protectrices et interviennent lors des fêtes, des funérailles ou des initiations. La musique et la danse, avec leurs tambours et rythmes puissants, renforcent le lien entre l’homme et le monde spirituel.

Leur art est reconnu à l’échelle mondiale : de nombreuses pièces sénoufo sont conservées dans des musées en Europe et en Amérique, témoignant de la richesse de leur imagination et de leur symbolisme.

Les valeurs sénoufo reposent sur le travail agricole, la vie communautaire et le respect de l’ordre social. L’agriculture – coton, riz, igname, arachide – est au centre de leur économie et est perçue comme une activité spirituelle reliant l’homme à la terre nourricière.

La sagesse sénoufo valorise l’harmonie entre l’homme, la nature et les esprits, en cherchant toujours l’équilibre entre visible et invisible. Ainsi, leur culture illustre la complémentarité entre tradition, spiritualité et créativité artistique.

Aujourd’hui encore, les Sénoufo demeurent un pilier essentiel de l’identité ivoirienne, en incarnant la mémoire et la diversité culturelle du pays.

Masque Kpelie Senoufo

fin XIX ème - Début XXème

Les Gouro (3 à 4%)

Les Gouro sont un peuple mandé-sud établi au centre-ouest de la Côte d’Ivoire, autour de Bouaflé, Zuénoula, Sinfra, Oumé, Vavoua et Daloa, sur les rives du Bandama. Leur nom varie selon les ethnies voisines : Lo chez les Malinké, Dipa chez les Gagou, et Gouro chez les Baoulé. Ce nom pourrait provenir de Goura, tribu voisine du pays Baoulé. La société Gouro est patriarcale et gérontocratique, avec le patriarche comme autorité principale dans le village. Traditionnellement, leur subsistance reposait sur la chasse et l’agriculture. Les villages sont constitués de cases rondes en paille, reflet d’un mode de vie communautaire. La cosmogonie Gouro met en avant l’esprit Guié, vénéré et redouté, dont les enfants sont symbolisés par des masques représentant l’éléphant, le buffle, l’antilope, la gazelle, le cynocéphale, le chimpanzé et la biche. La danse Goli, associée au léopard, est une danse de réjouissance. Les Gouro ont conservé un riche patrimoine culturel fait de masques, danses et cérémonies rituelles. Ils entretiennent des liens historiques et légendaires avec les Dan et les Tacouba. Aujourd’hui, les Gouro représentent environ 3 % à 4 % de la population ivoirienne, ce qui en fait un groupe minoritaire mais influent sur le plan culturel. Leur art et leurs rituels attirent l’attention des chercheurs et des touristes. La préservation de leur identité montre l’importance des traditions dans la diversité ivoirienne. Les Gouro illustrent ainsi la richesse culturelle du pays, malgré leur proportion limitée dans la population totale.

Masque Gouro

Les masques Gouro sont des œuvres sculptées emblématiques du peuple Gouro, établi en Côte d'Ivoire, notamment dans les départements de Zuenoula, Bouaflé, Vavoua, Sinfra, Gohitafla, Daloa et Oumé. Ces masques jouent un rôle central dans les rituels animistes de la communauté, souvent associés à des danses cérémonielles et des rites initiatiques.

Les Gouro ont un sens esthétique très développé : ainsi ils utilisent pas moins d'une dizaine de mots pour décrire les diverses formes du sein féminin.

Les Dan, poids des valeurs et transmission des valeurs

Le peuple Dan, également appelé Yacouba, est établi à l’Ouest de la Côte d’Ivoire et au Liberia. Dans leur société, les valeurs culturelles et spirituelles constituent un socle essentiel qui assure la cohésion et l’identité collective.

La solidarité demeure une valeur centrale : les travaux agricoles, la chasse et les activités communautaires sont réalisés en commun, renforçant l’entraide. Le respect des anciens est une autre règle fondamentale, car ils incarnent l’autorité, la mémoire et la sagesse du groupe.

La spiritualité occupe une place primordiale. Les masques Dan, véritables médiateurs entre les hommes et les esprits, transmettent les règles de conduite, protègent la communauté et veillent à l’équilibre social. Ils sont souvent associés aux cérémonies publiques.

À ces rituels s’ajoutent les danses traditionnelles, moments d’expression collective où la beauté, l’art et la discipline se conjuguent. Les danses ne sont pas seulement festives : elles sont pédagogiques. Elles rappellent les valeurs de courage, de respect, de fraternité et renforcent le lien communautaire. Le rythme des tambours et les mouvements codifiés traduisent un langage qui enseigne sans paroles.

La transmission des valeurs passe par l’initiation, la parole des anciens, les contes et proverbes, mais aussi par la participation aux danses et aux cérémonies. Chaque jeune apprend ainsi à s’inscrire dans une continuité culturelle et morale.

Face à la modernité, à l’école et aux religions révélées, ces pratiques connaissent des mutations. Toutefois, les Dan continuent de préserver leurs valeurs fondamentales grâce à leurs rites, leurs masques et leurs danses, garants d’identité et de cohésion sociale.

Les sculpteurs en Cote d'Ivoire

En Côte d’Ivoire, l’art de la sculpture occupe une place fondamentale dans la vie sociale, culturelle et spirituelle. Les sculpteurs, appelés parfois « maîtres du bois », sont détenteurs d’un savoir ancestral transmis de génération en génération. Leur rôle dépasse la simple création esthétique : ils sont considérés comme des intermédiaires entre le monde visible et l’invisible.

Les masques les plus vénérés, ceux que l'on nomme man, c'est-à-dire l'ancêtre, ont presque toujours une origine mythique, ou tout au moins une historicité remontant à un temps très reculé, chacon d'entre eux étant considéré comme plus ancien que l'homme ou au moins autant, et leur immortalité étant universellement admise, par delàla succession des porteurs.

Les sculptures ivoiriennes – masques, statuettes, sièges royaux, objets rituels – sont investies d’une signification profonde. Elles servent dans les rites initiatiques, les cérémonies funéraires, les fêtes de réjouissance ou encore les pratiques de divination. Le sculpteur a donc pour fonction de donner forme matérielle aux forces spirituelles et aux symboles qui structurent la société.

Chez les Baoulé, par exemple, les célèbres statuettes blolo bla et blolo bian permettent d’entrer en contact avec le conjoint mystique de l’au-delà. Chez les Sénoufo, les masques Poro accompagnent les initiés dans leur apprentissage de la sagesse. Dans ces contextes, le sculpteur n’est pas un simple artisan, mais un dépositaire de la mémoire collective et un garant de l’ordre social.

Leur art exprime aussi la hiérarchie et l’autorité, à travers les sièges royaux ou les emblèmes de pouvoir. Par ailleurs, la beauté et l’harmonie des formes traduisent un idéal esthétique qui valorise la communauté.

Aujourd’hui encore, malgré la modernité, les sculpteurs ivoiriens continuent d’incarner un rôle essentiel : préserver les traditions, transmettre l’identité culturelle et dialoguer avec l’invisible par la matière travaillée.

Les fondeurs de laiton et autres formes d’art en Côte d’Ivoire

En Côte d’Ivoire, les fondeurs de laiton occupent une place importante dans le paysage artistique et culturel. Héritiers d’un savoir-faire plusieurs fois centenaire, ils perpétuent une technique de transformation du métal qui remonte aux grandes traditions artisanales d’Afrique de l’Ouest. Leur spécialité repose principalement sur la méthode dite de la cire perdue : l’artisan façonne d’abord un modèle en cire, qu’il recouvre d’argile. Après cuisson, la cire fond et laisse un espace vide dans lequel le laiton en fusion est versé. Le métal prend ainsi la forme du moule et, après refroidissement, l’objet est dégagé et poli avec minutie.

Cette technique demande une grande précision, car chaque pièce est unique. Les fondeurs réalisent des statuettes, des bijoux, des bracelets, des pendentifs, mais aussi les célèbres poids à peser l’or, qui avaient autrefois une valeur marchande et symbolique considérable. Le laiton, alliage de cuivre et de zinc, est souvent associé à la richesse, au pouvoir et à l’autorité. De ce fait, les objets produits par ces artisans ne sont pas de simples décorations : ils sont investis d’une signification spirituelle et sociale. Dans certaines communautés, ils accompagnent les rites, les cérémonies funéraires ou les pratiques de légitimation du pouvoir des chefs traditionnels.

Cependant, la Côte d’Ivoire ne se limite pas à cet art du métal. Son patrimoine artistique est d’une richesse exceptionnelle. La sculpture sur bois est sans doute l’une des expressions les plus emblématiques, notamment à travers les masques des peuples Gouro, Sénoufo, Dan ou Baoulé. Ces masques, souvent portés lors de danses rituelles, incarnent des esprits de la nature, des génies protecteurs ou des ancêtres. Ils sont aussi utilisés dans des fêtes d’initiation, des funérailles ou des célébrations communautaires.

On retrouve également une grande variété de textiles traditionnels, tels que le pagne baoulé, aux motifs géométriques tissés sur métier, ou encore le kente, partagé avec le Ghana voisin. Ces étoffes colorées racontent des histoires, véhiculent des messages sociaux et servent de marqueurs identitaires. La poterie et la céramique complètent cet éventail, avec des objets utilitaires et esthétiques utilisés dans la vie quotidienne, tout en reflétant la créativité des artisans locaux.

En définitive, qu’il s’agisse du laiton, du bois, du tissu ou de l’argile, l’art ivoirien illustre un profond lien entre esthétique, spiritualité et vie sociale. Chaque objet porte en lui une mémoire collective et une symbolique qui dépasse sa simple matérialité. Les fondeurs de laiton, tout comme les sculpteurs, les tisserands et les potiers, contribuent ainsi à préserver et à renouveler l’identité culturelle de la Côte d’Ivoire, faisant de ce pays un véritable foyer de création et de transmission artistique.

Hommage à toutes les femmes, gardiennes de la vie et de l’humanité

La femme est le souffle de la vie, gardienne de l’avenir et des espoirs. Elle incarne la force et la sagesse, le courage et la douceur. Elle nous rappelle que la grandeur ne réside pas seulement dans la puissance, mais dans la capacité à nourrir, à protéger et à créer.

Comme la reine Pokou, elle se dresse face aux épreuves avec détermination. Pokou est surtout connue comme la fondatrice du peuple Baoulé en Côte d’Ivoire. Elle a guidé son peuple lors d’une migration depuis le royaume Ashanti (Ghana) vers de nouvelles terres pour échapper aux conflits et garantir leur survie.

Pokou guida son peuple vers la liberté, traversant rivières et forêts. Pour sauver les siens, elle sacrifia son fils, symbole de courage et d’altruisme.

Chaque femme est une héroïne de l’ombre, bâtissant et protégeant le monde. Elle est mère, sœur, guide et enseignante, portant la vie et nourrissant l’avenir. À travers les âges, les femmes ont façonné les sociétés par patience et intuition. Elles ont transformé les épreuves en espoirs et les sacrifices en légendes.

Chaque femme est un univers de force et de tendresse. Elles sont les reines et les Pokou de notre temps, invisibles mais essentielles, inspirent le courage, la créativité et l’amour de la vie. La doit être écoutée, respectée et célébrée chaque jour, nous devons rendre hommage à la femme, gardienne de la vie et de l’humanité.

Ainsi, hommage à toutes les femmes : aux reines et aux mères, aux combattantes et aux rêveuses, aux créatrices et aux guérisseuses. Et hommage à Pokou, symbole éternel de ce courage et de cette dignité qui transcendent le temps et les générations. Qu’elle nous inspire toujours à reconnaître et célébrer la grandeur des femmes, partout et en tout temps.

Mais l’histoire de l’Afrique garde aussi la mémoire des Amazones du Dahomey, ces guerrières du Bénin, redoutées et respectées, qui formaient une armée exclusivement féminine. Elles défendaient leur royaume avec une bravoure et une discipline légendaires, prouvant que la femme pouvait être à la fois nourricière et guerrière, protectrice et stratège.

Là où Pokou donna sa vie symboliquement à travers le sacrifice de son fils, les Amazones donnèrent leur vie par le fer et le feu, affrontant les armées coloniales et les envahisseurs. Toutes, à leur manière, ont marqué l’histoire comme des figures de résistance et de grandeur féminine.

De la reine Pokou aux Amazones du Dahomey, l’Afrique célèbre la femme comme mère, gardienne, reine et combattante, toujours au service de son peuple et de sa dignité.

Rendre hommage à la femme, c’est célébrer sa dignité et sa résilience.

Entre miroir du passé et levier pour l’avenir

Ainsi, la Côte d’Ivoire se présente comme une mosaïque vivante et dynamique, où cohabitent et dialoguent plusieurs grandes familles culturelles : Akan, Mandé, Voltaïque et Krou. Chacune d’elles apporte son héritage propre, ses savoirs ancestraux, son art et sa créativité à l’ensemble du pays. Cette diversité se reflète dans la musique, la gastronomie, les langues, les croyances, mais aussi dans les traditions populaires qui continuent de rythmer la vie sociale. Elle constitue un atout majeur pour la richesse et l’unité de l’identité nationale.

L’histoire de ces peuples, façonnée par les migrations, les alliances, les royaumes et les échanges commerciaux, a donné naissance à une culture plurielle où chaque identité trouve sa place. Aujourd’hui, cette mémoire collective n’est pas seulement préservée, elle est intégrée dans un projet commun : celui de bâtir une nation forte et unie dans sa diversité.

La mosaïque ethnique ivoirienne est donc bien plus qu’une juxtaposition de peuples. Elle est à la fois un miroir du passé, qui rappelle la profondeur historique et culturelle du pays, et un levier pour l’avenir, capable de nourrir la paix, la créativité et le développement. Dans cette rencontre entre héritage et modernité, la Côte d’Ivoire trouve la force d’inventer son avenir en restant fidèle à son âme plurielle.