Jean-Luc BURGER - Haiti - Comptoir Spirituel Triangulaire - La révolte du Bois Caiman

Comptoir Spirituel Triangulaire du 13 août 2025

Haiti - Europe - Afrique

Liberté - Dignité - Unité - Prières de Jean-Luc BURGER

Le contexte colonial et l’esclavage

Au XVIIIᵉ siècle, Saint-Domingue (aujourd’hui Haïti) était la colonie française la plus riche des Caraïbes, grâce à ses plantations de sucre, café et indigo.

La population était composée majoritairement d’esclaves africains (environ 500 000) soumis à des conditions extrêmement dures, tandis qu’une minorité de colons blancs et de gens de couleur libres détenait le pouvoir économique et politique.

Saint-Domingue, colonie française située sur l’île d’Hispaniola, était au XVIIIe siècle l’une des colonies les plus riches du monde. Son économie reposait essentiellement sur les plantations de sucre, de café, d’indigo et de coton, qui constituaient la principale source de richesse pour la métropole française. Cette prospérité était construite sur l’exploitation inhumaine de centaines de milliers d’esclaves africains, soumis à des conditions de vie et de travail extrêmement dures. La société coloniale était profondément inégalitaire : une minorité de Blancs possédait les terres et le pouvoir, tandis que les affranchis, souvent métissés, vivaient dans une discrimination constante. La majorité, constituée d’esclaves africains, supportait les travaux les plus pénibles et les châtiments les plus sévères.

Contexte et causes de la révolte du Bois Caiman

La colonie de Saint-Domingue était une société fragmentée et marquée par des tensions profondes. Les esclaves vivaient dans une condition d’asservissement totale, tandis que les Blancs et les affranchis se disputaient le pouvoir politique et économique. Les idées de liberté et d’égalité, venues de la Révolution française de 1789, inspirèrent fortement les esclaves et les affranchis, qui revendiquaient leur dignité et leurs droits. La violence quotidienne, l’oppression systématique et les injustices raciales créèrent un terreau propice à la révolte.

La Révolte du Bois Caïman - Les premières révoltes d’esclaves (1791)

Inspirés par les idées de la Révolution française et le mouvement pour les droits de l’homme, les esclaves se révoltent.

8 août 1791 : Début de la grande révolte des esclaves dans le nord de Saint-Domingue, dirigée par des chefs comme Toussaint Louverture, Dutty Boukman, et Jean-François Papillon.

Cette révolte marque le début de la guerre d’indépendance haïtienne.

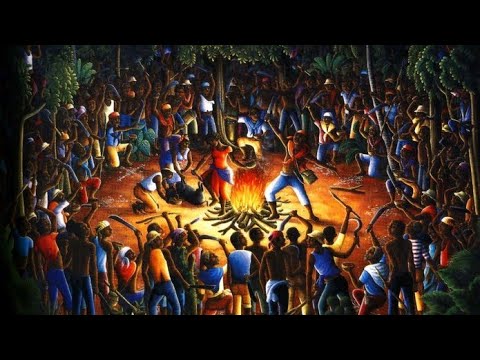

Dans la nuit du 14 août 1791, au cœur du nord de Saint-Domingue, un événement d’une portée historique et symbolique majeure se produisit : la cérémonie du Bois Caïman. Ce rassemblement secret réunit des esclaves venus de diverses régions africaines, issus de cultures et de traditions différentes, mais unis par une même aspiration à la liberté. La rencontre fut dirigée par le prêtre vaudou Dutty Boukman et la prêtresse Cécile Fatiman, figures emblématiques de la résistance. Dans l’obscurité de la nuit, les participants scellèrent leur serment de révolte à travers des rites religieux, mêlant invocations spirituelles et promesses de combat. Ce moment sacré donna une dimension transcendante à leur lutte : la quête de liberté se transformait en devoir sacré, soutenu par la foi et la fraternité des esclaves.

La cérémonie du Bois Caïman eut un effet immédiat et déterminant. Elle permit de dépasser les différences ethniques et linguistiques entre les esclaves, créant un sentiment d’unité et de solidarité indispensable pour résister à l’oppression coloniale. Peu de temps après ce serment, la révolte éclata sur les plantations. Les esclaves s’attaquèrent aux colons, incendièrent les habitations et les champs de canne à sucre, et organisèrent des groupes armés capables de tenir tête aux forces coloniales. Ce soulèvement initial marqua le déclenchement de la Révolution haïtienne, la première révolte d’esclaves ayant conduit à l’indépendance nationale.

Au-delà de son impact immédiat, le Bois Caïman symbolise l’alliance entre la lutte politique et la dimension spirituelle. Il rappelle que la résistance des opprimés peut prendre racine dans la culture et la foi, et qu’elle devient plus forte lorsqu’elle est portée par un idéal commun. La révolte qui suivit transforma Saint-Domingue et inspira des générations d’esclaves et de peuples colonisés à travers le monde, faisant de la cérémonie du Bois Caïman un moment fondateur de l’histoire de l’émancipation humaine.

La guerre contre les colonisateurs et les puissances étrangères (1791–1803)

La guerre contre les colonisateurs et les puissances étrangères à Saint-Domingue s’étend de 1791 à 1803. Elle commence par l’insurrection des esclaves contre les colons français, qui imposaient un régime brutal et inégalitaire. Les insurgés affrontent d’abord les forces coloniales françaises, puis doivent faire face aux armées espagnoles et britanniques, toutes deux désireuses de s’emparer des richesses de l’île.

En 1793, la République française abolit l’esclavage à Saint-Domingue, décision stratégique visant à rallier les esclaves à la cause française. Cette mesure constitue un tournant décisif dans le conflit. Toussaint Louverture, figure charismatique de la révolution, rejoint alors les forces françaises en 1794. Grâce à son talent militaire et à sa capacité à organiser les troupes, il devient rapidement un leader incontournable sur le plan militaire et politique.

Sous son commandement, les insurgés remportent plusieurs victoires contre les puissances étrangères, consolidant leur contrôle sur l’île. Louverture met en place une organisation militaire efficace et développe une stratégie qui allie combat et diplomatie. En 1801, il rédige une constitution autonome pour Saint-Domingue, affirmant l’indépendance de l’île tout en le nommant gouverneur à vie. Cette constitution garantit certaines libertés aux habitants et prépare les bases d’une gouvernance stable et autonome.

La période 1791–1803 transforme profondément Saint-Domingue : de colonie esclavagiste, elle devient le théâtre d’une lutte majeure pour la liberté et l’autodétermination. Les victoires des insurgés, sous la direction de Louverture, préfigurent l’indépendance future de l’île et constituent une étape majeure dans l’histoire de la lutte contre l’esclavage et l’oppression coloniale.

L’invasion napoléonienne et la résistance haïtienne (1802–1803)

Napoléon Bonaparte envoie Leclerc, son beau-frère, pour rétablir l’esclavage et reprendre le contrôle de la colonie.

Les forces haïtiennes, menées par Toussaint Louverture, Dessalines, et Henri Christophe, mènent une guerre de guérilla efficace.

Après la Révolution française et l’abolition de l’esclavage en 1794, Saint-Domingue (future Haïti) devient un territoire stratégique : première colonie sucrière du monde et moteur de l’économie française. Mais Napoléon Bonaparte, arrivé au pouvoir, souhaite rétablir l’esclavage et remettre la colonie sous le contrôle direct de la métropole. En 1802, il envoie une puissante armée dirigée par son beau-frère, le général Charles Leclerc, composée de plus de 20 000 soldats, pour affronter les troupes noires et mulâtres qui gouvernaient la colonie sous l’autorité de Toussaint Louverture.

Les chefs haïtiens – Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines et Henri Christophe – opposent une résistance farouche. Connaissant parfaitement le terrain, ils adoptent une stratégie de guérilla : embuscades dans les montagnes, attaques éclairs et destruction des ressources pour affaiblir l’armée française.

Malgré l’expérience militaire des troupes françaises, celles-ci sont décimées par la guerre, mais aussi par la fièvre jaune, qui tue des milliers de soldats.

En 1802, Toussaint Louverture accepte une trêve avec Leclerc. Trompé par une promesse de négociation, il est arrêté, déporté en France et emprisonné au fort de Joux, dans le Jura. Il y meurt en avril 1803. Avant de partir, il avait prophétiquement déclaré :

« En me renversant, vous n’avez abattu que le tronc de l’arbre de la liberté des Noirs ; il repoussera par les racines, car elles sont profondes et nombreuses. »

La victoire haïtienne

Après la mort de Louverture, Dessalines et Christophe poursuivent la lutte avec une détermination encore plus grande. En novembre 1803, les forces haïtiennes infligent une défaite décisive à la bataille de Vertières, près du Cap-Français. C’est la dernière grande bataille contre l’armée française.

Affaiblie et vaincue, la France capitule. Leclerc meurt de la fièvre jaune en 1802 et son successeur Rochambeau est contraint de se rendre.

1er janvier 1804 : Dessalines proclame l’indépendance d’Haïti, qui devient la première république noire libre du monde.

L’échec de Napoléon en Haïti influence directement sa décision de vendre la Louisiane aux États-Unis en 1803, modifiant profondément la carte géopolitique américaine.

L’exemple haïtien inspire les luttes contre l’esclavage et les mouvements de libération dans le monde entier.

La Guerre d’Indépendance et l’Indépendance de 1804

La révolte des esclaves de Saint-Domingue, qui éclata à la fin du XVIIIᵉ siècle, s’est rapidement transformée en une véritable guerre d’indépendance. Cette lutte fut portée par des figures emblématiques telles que Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines. Toussaint Louverture joua un rôle central dans l’unification des insurgés et dans la résistance contre les forces coloniales françaises, espagnoles et britanniques. Son habileté militaire et politique permit de maintenir la lutte malgré les nombreuses offensives et les tentatives de Napoléon Bonaparte pour rétablir l’esclavage sur l’île.

Après plusieurs années de combats acharnés, la détermination des insurgés porta ses fruits. Le 1er janvier 1804, à Gonaïves, Jean-Jacques Dessalines proclama l’indépendance d’Haïti, marquant la naissance de la première république noire indépendante de l’histoire moderne. Ce geste historique symbolisait la victoire de la liberté sur l’oppression et la fin du colonialisme français à Saint-Domingue. Le choix du nom « Haïti », issu de la langue des Taïnos, peuple autochtone de l’île, traduisait la volonté de renouer avec les racines et de réaffirmer la dignité et l’identité du peuple haïtien.

L’indépendance d’Haïti constitue un événement majeur non seulement pour l’histoire de l’île, mais aussi pour l’histoire mondiale, en inspirant d’autres mouvements de libération et en prouvant que l’émancipation des peuples opprimés était possible. La guerre menée par Toussaint Louverture, Dessalines et leurs compagnons reste un symbole de courage, de détermination et de résistance face à l’injustice.

Portée symbolique et impact sur le monde noir

L’indépendance d’Haïti eut un impact considérable : elle inspira les mouvements abolitionnistes dans les Caraïbes et les Amériques et effraya les puissances coloniales qui voyaient leur ordre remis en question. Haïti devint un symbole de liberté, de résistance et de dignité pour tous les peuples noirs. La révolte du Bois Caïman, par son aspect spirituel et collectif, et l’indépendance de 1804, par son succès militaire et politique, représentent la naissance d’une culture noire libre et souveraine, qui influencera les luttes pour les droits civiques et l’émancipation à travers le monde.

La révolte du Bois Caïman et l’indépendance d’Haïti constituent un tournant majeur de l’histoire mondiale. Elles démontrent que la liberté et la dignité ne sont pas des privilèges, mais des droits universels à conquérir. Haïti devient ainsi le premier État indépendant fondé par d’anciens esclaves, un exemple historique et symbolique pour le monde noir et pour tous les peuples opprimés. La mémoire de ces événements perdure comme un symbole de courage, de résilience et de quête de justice.

Jean-Luc BURGER

Crédit photo : Rémi HOSTEKIND

Prière 1

Esprits anciens, esprits des ancêtres,

Esprits de la terre, de l’eau, du feu et du ciel,

Nous vous invoquons en ce lieu sacré,

Là où la mémoire vibre encore,

Là où la liberté a pris racine.

Prière 2

Nous sommes ici, unis dans l’amour,

L’amour de nos frères, de nos sœurs,

L’amour de la liberté, de la justice, de notre humanité.

Cet amour nous guide, comme il a guidé ceux qui, cette nuit-là,

Se sont levés pour dire non à l’oppression.

Prière 3

Que règne l’harmonie dans nos cœurs,

Qu’elle circule entre nous comme les tambours qui battent à l’unisson,

Comme les chants qui montaient sous la lune,

Comme les serments faits autour du feu sacré.

Qu’elle efface les divisions et rassemble les âmes.

Prière 4

Nous appelons la sérénité,

Cette paix intérieure que nos ancêtres ont cherchée au prix de leur sang,

Ce calme que seule la vérité peut apporter,

Cette lumière dans les ténèbres qui éclaire nos pas encore aujourd’hui.

Prière 5

Que le partage soit notre offrande :

Le partage de la mémoire, de la force, du savoir et de l’espérance,

Le partage des larmes et des rires,

Des tambours, des prières et des rêves.

Rien ne nous appartient seul — tout se transmet.

Prière 6

Et que vienne en nous la volonté de commémorer,

Encore et encore,

Pour que jamais ne meure le souvenir du Bois Caïman,

Ce cri vers la liberté, cette prière de révolte,

Cette union sacrée des esprits et des peuples.

Prière VII

Que chaque année, chaque jour si possible,

Nous rappelions cette promesse :

Liberté, dignité, unité.

Et que la flamme allumée cette nuit-là

Ne s’éteigne jamais dans nos cœurs.

Ainsi soit-il.