Jean-Luc BURGER - Partie I - La peur des femmes, le pouvoir féminin invisible

Les femmes président aux mystères de la fécondité, de la croissance et du renouvellement. Leurs figures nourrissent l’idée d’un lien indissociable entre la femme, la nature et les rythmes cosmiques. La femme est ainsi perçue comme une puissance fondatrice et régénératrice, garante de la survie de la communauté et de l'équilibre universel.

Les femmes, historiquement perçues à travers le prisme de la peur, détiennent un pouvoir invisible qui a souvent été ignoré ou sous-estimé. Ce pouvoir, subtil et discrètement exercé, défie les structures patriarcales et les hiérarchies établies. Comme le souligne Simone de Beauvoir dans Le Deuxième Sexe : « On ne naît pas femme, on le devient », la condition féminine est une construction sociale qui, en raison de son caractère déstabilisant, suscite une forme de crainte dans les sociétés dominées par les hommes. Ce pouvoir invisible des femmes se manifeste à travers leurs actions quotidiennes, leur résistance et leur capacité à transformer silencieusement les normes et dynamiques sociales. Ainsi, loin d’être une absence de pouvoir, cette invisibilité est une forme de force qui perturbe l’ordre établi, en témoignant de la complexité et de l’importance du pouvoir féminin dans le monde.

- MERES, DEESSES, DIVINITES ET FONDATRICE

Depuis les premières sociétés humaines, la femme occupe une place centrale dans les représentations du monde, associée intimement au mystère de la vie. Avant l'essor des grandes religions patriarcales, elle est vénérée non seulement comme mère, mais surtout comme déesse, incarnation de l'énergie créatrice et médiatrice entre l'humain et l'invisible. Dans les sociétés paléolithiques et néolithiques, la capacité féminine à donner la vie, nourrir et soigner inspire les premières images du sacré. La fertilité, l'abondance et le renouveau rythment alors les croyances.

Dans les civilisations anciennes, les temples et les grottes consacrés aux déesses incarnaient un pouvoir féminin redouté, car lié aux mystères de la vie, de la sexualité et de la mort. Les temples d'Ishtar ou d'Astarté, lieux de rituels où les prêtresses dominaient symboliquement l'homme, bouleversaient l'ordre patriarcal. Les grottes, assimilées à des matrices, servaient de sanctuaires où l’on célébrait la fertilité et l'origine de la vie. Ces espaces, à la fois sacrés et obscurs, faisaient peur car ils exposaient l'homme à un pouvoir qui lui échappait, celui de la femme investie d’une force divine. Cette crainte nourrira durablement l’image de la femme redoutable dans les cultures patriarcales.

En Haute-Égypte et en Mésopotamie, le pouvoir féminin, bien que rarement affiché au sommet des hiérarchies politiques, est fondamental et structurant. Dans ces civilisations, les femmes détiennent un pouvoir invisible, agissant dans le domaine sacré, symbolique et dynastique. En Égypte, le rôle d’Isis, déesse-mère et magicienne, illustre l’importance du féminin dans la légitimation du pharaon. Les reines et les grandes prêtresses garantissent la transmission du sang royal et l’équilibre du Maât. De même, en Mésopotamie, la déesse Inanna/Ishtar, puissante et ambivalente, incarne à la fois l’amour, la guerre et la souveraineté. Les grandes prêtresses jouent un rôle politique et religieux crucial, en particulier lors du mariage sacré qui confirme la légitimité du roi. Le pouvoir féminin n’est pas dans la conquête ou l’administration directe, mais dans la capacité de lier le roi aux forces divines, d’assurer la fertilité, la prospérité et la continuité. Derrière le trône, dans les temples et les mythes, la femme est la gardienne invisible de l’ordre du monde.

Les civilisations anciennes, qu'elles soient européennes, égyptiennes, mésopotamiennes ou andines, ont ainsi célébré de grandes déesses mères : Gaïa, Isis, Déméter, Inanna, Pachamama… Toutes président aux mystères de la fécondité, de la croissance et du renouvellement. Gaïa enfante le ciel, les montagnes et les mers ; Isis détient les clés de la vie et de la mort, capable de ressusciter Osiris ; Déméter, par le mythe de Perséphone, régit le cycle des saisons. Ces figures nourrissent l’idée d’un lien indissociable entre la femme, la nature et les rythmes cosmiques. La femme est ainsi perçue comme une puissance fondatrice et régénératrice, garante de la survie de la communauté et de l'équilibre universel.

Bien avant l’apparition de l’écriture, l’art fut l’un des premiers langages symboliques de l’humanité, et il révèle déjà une profonde sacralisation du féminin. Les fameuses Vénus paléolithiques, découvertes sur une vaste étendue allant de la France à la Russie, constituent des témoins archéologiques majeurs de cette vénération. Leurs formes voluptueuses — seins lourds, hanches larges, ventre rond — exaltent la maternité, la fécondité et le lien intime avec la terre nourricière. Ces figurines, dont les visages sont absents ou à peine esquissés, détournent l’attention de l’individu pour la fixer sur la fonction vitale de donner la vie.

Vénus

Elles ne doivent pas être vues comme des objets érotiques ou décoratifs, mais bien comme des représentations sacrées, peut-être employées dans des rituels liés à la fertilité ou à la protection du clan. Leur caractère énigmatique évoque une perception du féminin comme puissance cosmique, mystérieuse, capable d’intercéder entre l’humain et l’invisible. Dans ces œuvres, c’est le pouvoir créateur de la femme, perçu comme divin, qui est célébré — un pouvoir qui, à cette époque, inspirait respect, crainte et révérence.

Dans ces sociétés profondément marquées par les cycles naturels, la femme incarne plus qu’une mère biologique : elle est l’ordre cosmique lui-même, la Terre nourricière, l’Eau, la Lune, et le rythme du vivant. Son pouvoir est reconnu, exalté et sacré. Avant que les structures patriarcales ne s’imposent, la mémoire collective portait ainsi l’image d’un féminin divin, dépositaire du mystère de la vie et de l’harmonie du monde.

II - L' HOMME A LA CONQUETE DU POUVOIR FEMININ

Les larmes cachées des déesses ne sont pas seulement des souvenirs d’un âge d’or révolu : elles sont les cicatrices d’un pouvoir arraché, les traces profondes d’un viol symbolique inscrit dans la mémoire des civilisations. Elles témoignent d’un basculement brutal, orchestré par l’homme, du règne d’un ordre matriciel vers l’instauration de systèmes patriarcaux qui ont méthodiquement effacé, réduit ou perverti le rôle central de la femme dans le sacré. Là où la déesse incarnait la vie, la fertilité, le mystère des cycles, l’homme a imposé la verticalité de son pouvoir, reléguant le féminin au silence, au tabou, à la marge. Les temples se sont vidés de leurs prêtresses, les mythes ont été réécrits, les rituels détournés : chaque larme de déesse porte la trace d’un acte de dépossession. Invisibles mais tenaces, elles pleurent dans les interstices des légendes, des chants oubliés, des corps contraints. Ces larmes sont les archives d’une guerre symbolique, menée contre un féminin trop puissant, trop libre, trop sacré. Les reconnaître, c’est dénoncer cette domination millénaire, et ouvrir la voie d’une mémoire restaurée, où le féminin reprend sa juste place – non plus dominé, mais porteur d’un sacré libéré, réconcilié.

Un effacement progressif du pouvoir féminin

Le passage des sociétés tribales aux premières civilisations urbaines a radicalement modifié les rapports de pouvoir, notamment la place des femmes. Dans les sociétés agraires, les femmes étaient vénérées comme des symboles de fertilité et de régénération, incarnées dans des divinités comme Inanna, Isis ou Gaïa. Ces déesses occupaient une place centrale dans les pratiques religieuses et sociales, symbolisant un lien intime avec la nature et les cycles vitaux. Cependant, avec l'émergence de la propriété privée et le contrôle masculin sur les biens et la filiation, un processus de marginalisation du féminin a commencé. La mise en place des premières structures étatiques et l'ascension du patriarcat ont entraîné l'affaiblissement du rôle des femmes dans les sphères religieuses, politiques et économiques. Les divinités féminines ont été progressivement remplacées par des figures masculines, et les rites ont été réorientés autour de valeurs patriarcales. Cette transformation a profondément révisé les mythes et croyances, dévalorisant le féminin sacré et renforçant la hiérarchie des genres. Ce phénomène, amorcé dès le Néolithique et accentué à l’âge du Bronze, a durablement modifié les structures sociales, religieuses et culturelles, marquant une rupture dans les rapports de genre et la compréhension des dynamiques de pouvoir à travers l’histoire.

Du sacré à la domination

Avec l'institution de la propriété et l'organisation patriarcale, le contrôle du corps féminin devient une priorité pour garantir l'ordre social et économique. Le ventre de la femme, en tant que réceptacle de la vie, devient le terrain où se joue cette maîtrise, car la filiation, garante des héritages et des lignées, doit être assurée. Cette volonté de contrôler la maternité transforme la femme en un simple moyen de transmission, effaçant ainsi son autonomie et sa subjectivité. Parallèlement, le féminin sacré, longtemps associé à des figures divines et puissantes, se voit progressivement marginalisé. Les déesses, qui incarnaient la force de la nature et du cosmos, perdent leur rôle central dans les récits religieux. Inanna, déesse de l'amour et de la guerre, devient Ishtar, puis se trouve éclipsée par Marduk. De même, Gaïa, déesse primordiale de la Terre, cède sa place à Zeus, maître des cieux. Même Isis, pourtant puissante, voit son autorité diminuer face à des dieux masculins plus dominants. Cette évolution reflète un changement profond dans la manière dont le rôle des femmes et des déesses est perçu, au profit d'un système patriarcal où le pouvoir féminin est effacé au profit du masculin.

Mythes et lois comme outils de marginalisation

Les mythes anciens, en plus de porter des récits d'aventure et de divinités, sont porteurs d'une symbolique de dépossession des femmes. À travers des histoires comme le viol de Déméter ou l'enlèvement de Perséphone, ces récits illustrent l'imposition d'un pouvoir masculin sur des figures féminines puissantes, souvent associées à la fertilité et à la maternité. Ces déesses-mères, qui régnaient autrefois sur la nature et la vie, sont progressivement remplacées par des divinités masculines représentant la guerre, l'autorité et le ciel, des symboles de pouvoir et de domination. Marija Gimbutas souligne cette transformation en évoquant le passage d'une divinité féminine créatrice à une domination masculine. Les premières lois, comme le Code d'Hammurabi, traduisent cette évolution en institutionnalisant cette domination. Les femmes sont soumises à des règles strictes : les mariages sont arrangés, la sexualité est contrôlée, et le statut juridique des femmes est réduit à une position subalterne. La création et la procréation, autresfois associées à la femme, sont désormais contrôlées par des lois patriarcales qui restreignent son rôle à celui d'une simple participante dans une structure sociale dominée par les hommes. Ainsi, ces mythes et lois servent de mécanismes pour marginaliser les femmes et les éloigner des sphères de pouvoir.

Résistance souterraine et permanence du sacré

Malgré les tentatives historiques de marginalisation du féminin sacré, celui-ci n’a jamais totalement disparu. Il subsiste en profondeur, dans une forme de résistance silencieuse, souterraine, mais tenace. Ce sacré féminin, relégué aux marges des religions officielles et des systèmes patriarcaux, trouve refuge dans les cultes populaires, les pratiques ésotériques, les traditions orales et les figures liminales comme la guérisseuse, la sage-femme ou la prophétesse. Les Mystères d’Éleusis, le culte d’Isis ou les déesses-mères des peuples premiers sont les échos d’une mémoire persistante, celle d’un lien organique entre la femme et le mystère de la création. À travers ces survivances, c’est une sagesse ancienne qui continue de murmurer au cœur des peuples. Selon Françoise Gange, « le féminin sacré a été refoulé, mais jamais aboli ». Cette affirmation souligne la résilience d’un imaginaire et d’une force spirituelle qui échappent au contrôle des dogmes. En célébrant la fertilité, la guérison, l’intuition ou encore le cycle de la vie et de la mort, ces traditions disent que le féminin sacré n’a jamais cessé d’exister : il vit là où la mémoire veille.

Les larmes d’hier, les réveils d’aujourd’hui

Les larmes invisibles du féminin sacré traversent les âges comme un chant silencieux, porteur des douleurs infligées aux femmes privées de leur essence divine. Ces larmes ne coulent pas seulement des yeux, mais du cœur de la mémoire collective, là où sommeillent les récits effacés des déesses, des mères, des guérisseuses, et des initiées. Elles parlent d’un temps où le féminin n’était pas dominé, mais révéré, où sa puissance créatrice, intuitive et nourricière était au centre de l’organisation sociale et spirituelle. L’histoire patriarcale a peu à peu voilé cette mémoire, reléguant le féminin sacré à l’ombre. Pourtant, aujourd’hui, un frémissement se fait sentir : des femmes et des hommes cherchent à renouer avec les sagesses anciennes, à réhabiliter les rites, les symboles, les archétypes du féminin profond. Ce mouvement témoigne d’une soif d’équilibre entre l’action et l’accueil, entre la force et la compassion. Restaurer le féminin sacré, ce n’est pas effacer le masculin, mais guérir la fracture qui a séparé les deux. C’est cheminer vers une spiritualité incarnée, une union retrouvée entre la matière et l’esprit, la Terre et le ciel. C’est redonner à l’humanité sa dimension sensible, intuitive et reliée.

III - SORCIERES, GUERISSEUSES, VIERGES NOIRES, FIGURES FEMININES OCCULTEES

Si les grandes structures patriarcales se sont imposées en Occident, au Proche-Orient et dans de nombreuses régions du monde, le pouvoir symbolique du féminin n’a pourtant jamais complètement disparu. Il s’est déplacé, dissimulé, parfois dissimulé sous des formes populaires, mystérieuses, voire interdites. Ce qui était au cœur des premières civilisations — la femme comme source du sacré — survit dans les marges des religions officielles, dans les croyances populaires et les traditions ésotériques.

En Grèce, alors que l’Olympe consacre la suprématie de Zeus et des dieux masculins, les Mystères d’Éleusis, fondés autour de Déméter et Perséphone, restent actifs pendant des siècles. Ce culte, réservé aux initiés, célèbre chaque année le cycle de la mort et de la renaissance de la nature, indissociable du féminin. Ces mystères, porteurs d’une promesse d’immortalité et de renaissance, montrent que les anciens symboles liés à la fertilité et à la terre-mère subsistent discrètement.

De même, à Rome, les Vestales, prêtresses vouées au feu sacré, gardiennes de la pureté et du destin de la cité, témoignent de l'importance rituelle confiée aux femmes, bien que leur rôle soit déjà limité et surveillé par les institutions patriarcales. Leur présence rappelle que les femmes conservent une place de médiatrices avec l’invisible, bien que cette fonction soit désormais strictement encadrée.

Leur chasteté imposée, symbole de leur dévotion totale, reflète le contrôle exercé sur leur corps et leur spiritualité. Toute transgression, réelle ou supposée, était punie de manière exemplaire, révélant la peur qu’inspirait encore leur pouvoir symbolique. Enfermées dans un rôle sacré mais contraint, elles incarnaient une figure ambivalente : vénérée et redoutée. Leur statut, à la fois prestigieux et vulnérable, illustre le passage d’une puissance féminine libre à une fonction sacrée domestiquée. Ainsi, les Vestales apparaissent comme un vestige de l’ancien pouvoir féminin, désormais sous tutelle du pouvoir masculin.

Dans les communautés rurales, la femme conserve ainsi, souvent dans l’ombre, une position d’autorité symbolique et pratique, indépendamment des clercs et des institutions officielles. Ce rôle suscite à la fois respect et crainte. Si l’on consulte la guérisseuse pour soigner les maladies ou protéger les récoltes, on la soupçonne tout autant d’attirer les maléfices ou d'influer sur le destin. Ambivalente, cette figure du féminin initié incarne, pour les communautés populaires, le double visage de la vie et de la mort, de la protection et du danger. En réalité, c’est précisément cette autonomie – cet accès à un pouvoir à la fois invisible et efficace – qui constituera la source d’un profond malaise.

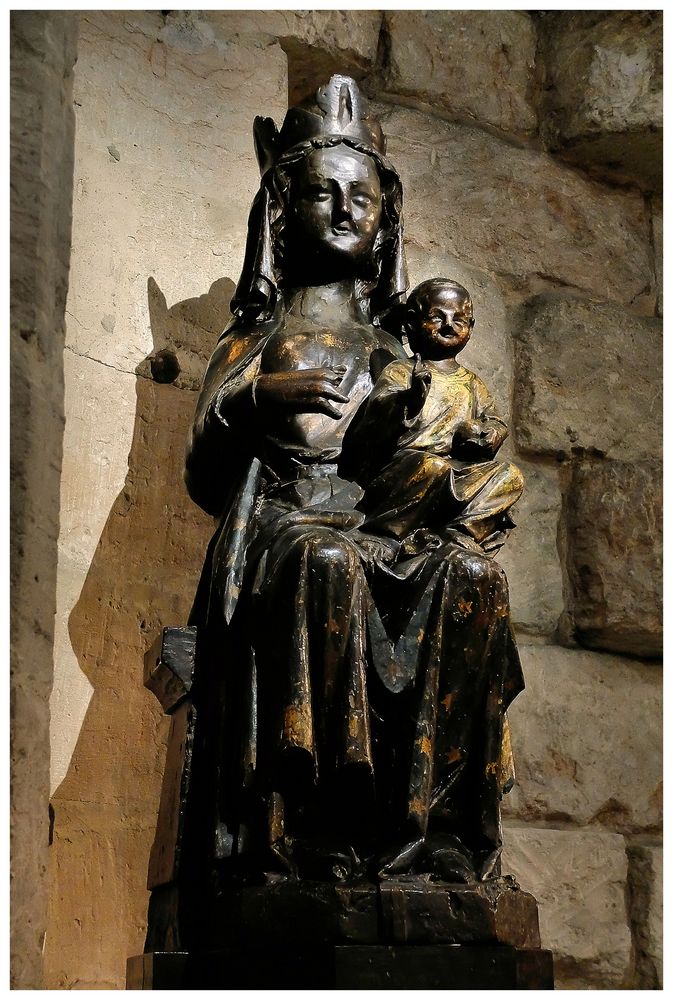

Les Vierges noires et la survivance des anciennes déesses

Avec l’avènement du christianisme, le processus d’effacement du féminin sacré amorcé par les sociétés patriarcales connaît une nouvelle inflexion. Le monothéisme chrétien, centré sur un Dieu Père, transcendant, éloigné de la nature et des cycles terrestres, marginalise les anciennes représentations du divin au féminin. Les figures de la Déesse Mère, autrefois omniprésentes dans les cultes anciens, sont peu à peu reléguées au silence ou assimilées à des figures diabolisées. Pourtant, dans cette dynamique d’effacement, une figure singulière émerge et cristallise une forme de survivance du sacré féminin : celle de la Vierge Marie.

Paradoxalement, Marie réintroduit certains aspects fondamentaux des antiques Déesses Mères. Elle incarne la maternité sacrée, la compassion infinie, la tendresse protectrice, la consolation des affligés – autant de qualités traditionnellement associées aux divinités féminines des anciennes religions. Le culte marial s’inscrit dans une longue filiation, réinterprétée par le christianisme, de la femme comme médiatrice entre le ciel et la terre, entre les hommes et le divin. Toutefois, cette récupération s’accompagne d’un remodelage radical de la figure féminine. Marie est vierge avant d’être mère : une anomalie biologique et symbolique qui évacue toute dimension charnelle de la procréation. Là où les Déesses antiques célébraient l’union de la sexualité et de la fertilité, Marie devient mère sans union, sans désir, sans éros. Le corps féminin, lieu de vie et de plaisir, devient ainsi lieu de pureté désincarnée, de sanctification par l’abstinence. Le féminin est sanctifié à condition d’être nié dans sa plénitude.

C’est dans ce contexte que surgissent les Vierges noires, énigmatiques, silencieuses, mais profondément puissantes. Discrètes mais persistantes, elles s’inscrivent à la marge du dogme, comme les vestiges d’une mémoire enfouie. On les retrouve dans des lieux chargés d’énergie tellurique – grottes, sources, montagnes –, souvent considérés comme sacrés bien avant la christianisation. Leur obscurité ne relève pas uniquement de l’accident ou du temps : elle est essentielle. Le noir n’est pas ici une absence, mais une profondeur, une densité primordiale. Il évoque la terre fertile, l’invisible, l’utérus cosmique d’où naît toute chose. Ces Vierges noires, tout en arborant les signes de la Vierge chrétienne, semblent être les héritières masquées des déesses chtoniennes, telles qu’Isis, Déméter ou Cybèle. Elles sont les gardiennes des mystères de la vie, de la mort et de la renaissance, incarnant un pouvoir matriciel que le dogme chrétien n’a pu totalement éteindre.

En elles subsiste une mémoire archaïque, un savoir antérieur au livre, une spiritualité enracinée dans les profondeurs de la psyché collective. Elles nous rappellent que le féminin sacré ne peut être entièrement aboli, qu’il revient sans cesse, sous des formes déguisées, dissimulées, mais vivantes. Le culte marial, dans son ambiguïté, témoigne à la fois de l’effacement et de la persistance du féminin divin dans la culture chrétienne. Les Vierges noires, quant à elles, invitent à un regard plus large, à une écoute des voix anciennes, à une reconnexion avec une sagesse matricielle que le temps n’a pas réussi à faire taire.

La Vierge Noire

Leurs visages sombres, loin d’être anodins, rappellent les profondeurs de la Terre, matrice nourricière et destructrice. Ces Vierges, puissantes et ambivalentes, incarnaient autrefois la fécondité, la sensualité et le mystère du féminin sacré.

Avec l’avènement du christianisme, l’image féminine fut purifiée, édulcorée, séparée de la sexualité pour glorifier une maternité virginale. La Vierge Marie devint modèle de pureté et d’obéissance, occultant l’ancien pouvoir vital, sensuel et terrestre des déesses de la fertilité. Pourtant, les Vierges noires, elles, n’ont pas totalement disparu. Reléguées à l’ombre, elles survivent, silencieuses, portées par la mémoire collective et les croyances populaires. Leur noirceur symbolise moins la peur que la profondeur, la gestation, l’invisible.

Elles nous rappellent que sous l’image policée de la Vierge chrétienne subsiste l’empreinte de l’antique Mère-Terre, sauvage, féconde et transformatrice. Face à l’effacement des traditions anciennes, ces Vierges noires témoignent d’une résistance souterraine : celle d’un féminin indomptable, source de vie et de renaissance.

Les Vierges Noires sont souvent considérées comme des figures puissantes. Dans de nombreuses régions, elles sont perçues comme des protectrices, en particulier contre les épidémies, les maladies, les malheurs ou même les invasions. Par exemple, la Vierge Noire de Rocamadour, en France, est vénérée pour sa capacité à protéger les voyageurs et les pèlerins.

Les sorcières : figures diabolisées du pouvoir féminin ancestral

Parallèlement, dans la culture populaire et les traditions rurales, les femmes continuent d’être reconnues, parfois craintes, comme détentrices de savoirs ancestraux. Guérisseuses, sages-femmes, devineresses ou encore "sorcières" sont souvent les héritières des anciennes prêtresses et initiées. Le savoir médicinal, la connaissance des plantes, les rituels de fertilité ou de protection sont transmis de génération en génération, bien souvent à l’écart des institutions officielles.

C’est précisément ce savoir, cette autonomie, qui leur vaudra d’être violemment persécutées lors des grandes chasses aux sorcières du Moyen Âge et de la Renaissance. Le pouvoir spirituel et thérapeutique du féminin, devenu suspect aux yeux des clergés et des autorités, est alors assimilé à la magie noire, au mal ou au pacte avec le diable. Derrière cette diabolisation se cache une peur profonde : celle du retour du pouvoir féminin libre et incontrôlable.

Au Moyen Âge, la médecine était encore fortement influencée par des croyances religieuses et des superstitions. Les guérisseuses, parfois appelées "sorcières" ou "herboristes", étaient souvent des femmes vivant à la campagne, connues pour leurs connaissances des plantes et des méthodes naturelles. Cependant, pendant cette période, les guérisseuses ont aussi été persécutées, en particulier pendant les vagues de chasse aux sorcières. Beaucoup furent accusées de sorcellerie et brûlées vives ou exécutées, malgré leur rôle vital dans les soins de santé de la communauté.

La sorcière

IV - L'INVISIBLE FORCE DU FEMININ

Longtemps occultée par les structures patriarcales, l’invisible force du féminin persiste à travers les figures liminales que sont les vierges noires, les guérisseuses, les prophétesses et les femmes des marges. Ces figures, à la fois discrètes et puissantes, jouent un rôle ancestral de médiatrices entre les mondes visibles et invisibles, entre le profane et le sacré. Elles incarnent une mémoire vive du féminin sacré, enfouie mais jamais effacée, transmise de manière souterraine à travers les siècles, les mythes et les rites.

Figures de seuil, figures de pouvoir

La liminalité — cette position d’entre-deux, ni totalement intégrée ni complètement exclue — confère à ces femmes une puissance singulière. Situées aux frontières de la société, elles échappent aux catégories rigides et aux assignations traditionnelles. La vierge noire, emblème mystérieux, est la plus emblématique de ces figures. Cachée dans l’ombre des cryptes, elle échappe au regard profane tout en irradie une présence sacrée. Sa couleur, souvent incomprise, est le vestige d’un culte antérieur au christianisme, celui des déesses noires de la fertilité, de la terre, de la nuit primordiale. Sous des dehors christianisés, ces statues gardent en elles l’empreinte de l’antique pouvoir féminin : celui de donner la vie, de guérir, de protéger, d’initier.

Une mémoire enfouie mais tenace

Ce pouvoir, même dissimulé, n’a jamais cessé d’agir. Mircea Eliade, dans ses recherches sur les rites religieux, souligne que les pratiques folkloriques — même sécularisées ou transformées — conservent des traces des anciens cultes de la vie, de la fertilité et de la mort. Les rituels de passage, les processions villageoises, les fêtes de la moisson ou les veillées funéraires sont autant de survivances où l’on retrouve la figure féminine comme actrice essentielle du lien entre l’humain et le sacré. La femme y est passeuse : entre l’enfance et l’âge adulte, entre la vie et la mort, entre l’individuel et le collectif. Elle guide, console, protège, sans que ce rôle ne soit nécessairement reconnu, souvent relégué dans les marges, dans le silence.

Le féminin comme gardienne des cycles

Marija Gimbutas, archéologue et historienne des religions, a révélé l’importance des cultes féminins dans les civilisations pré-patriarcales d’Europe. Dans ces sociétés, la femme était la gardienne des cycles, celle qui détenait les clés des grands mystères de l’existence. Elle présidait aux naissances, aux morts, aux saisons, aux rites agricoles. Cette transmission d’un savoir ancestral passait par les gestes, les plantes, les chants, les symboles. Les figures de la guérisseuse, de la sage-femme ou de la pleureuse — encore présentes jusqu’au XXe siècle dans les campagnes d’Europe ou d’Afrique — témoignent de cette persistance du rôle sacré de la femme dans les moments-limites de la vie.

Ces femmes, souvent craintes et respectées, étaient à la fois proches du peuple et porteuses d’un savoir transcendant. Elles connaissaient les cycles lunaires, les propriétés des herbes, les incantations nécessaires pour appeler la pluie ou apaiser les douleurs. Dans leur chair et leur mémoire, elles incarnaient la continuité d’un monde où le féminin n’était pas subordonné, mais fondateur.

Une force qui survit dans l’invisible

Aujourd’hui encore, malgré la sécularisation des sociétés modernes, cette force continue d’agir. Elle se cache dans les traditions orales, les contes populaires, les pratiques de soins alternatifs, les espaces de résistance féminine où la mémoire du sacré est réactivée. Ce n’est pas un hasard si les femmes sont souvent les gardiennes des rites familiaux, celles qui maintiennent le lien entre les générations, entre les vivants et les morts. Leur rôle ne se limite pas à la transmission matérielle ; il est aussi spirituel, invisible, mais fondamental.

Camille Dumaria l’exprime avec justesse : le féminin sacré ne disparaît jamais totalement. Même occulté, il revient, sous forme de murmures, de gestes rituels, de prières discrètes. Il persiste dans les recoins du quotidien, dans la douceur d’un soin, dans la gravité d’un silence partagé, dans la puissance d’un regard qui sait. Il est ce fil souterrain qui relie l’être humain à quelque chose de plus grand que lui — à la terre, au cosmos, à l’invisible.

La femme, gardienne des mémoires sacrées

Ce rôle de gardienne ne se fonde pas seulement sur une capacité biologique ou sociale, mais sur une mémoire cosmique. La femme, dans sa dimension symbolique, est dépositaire des mémoires sacrées, d’un texte enfoui sous d’autres couches d’écriture, mais toujours lisible à qui sait regarder. Elle porte en elle la trace d’un temps où le sacré était vécu dans le corps, dans le rythme, dans la terre. Ce temps n’est pas perdu : il se réactualise à chaque fois qu’une femme, en silence, veille un mourant, accueille une naissance, écoute un rêve, prépare une plante médicinale ou murmure une bénédiction.

En définitive, l’invisible force du féminin n’a jamais cessé de nourrir le monde. Elle est le cœur battant des traditions, la respiration secrète des peuples, le souffle ancien qui traverse les âges. Méconnue, marginalisée, souvent redoutée, elle demeure pourtant indispensable pour comprendre les équilibres profonds entre l’homme et le mystère. Car au-delà des systèmes et des dogmes, elle incarne ce lien originel avec le vivant, le fragile, le sacré — et le sens.

Le plus grand pouvoir de la femme qui effraie l'homme réside dans sa capacité à incarner une force d'indépendance et d'émotion authentique. L'homme, souvent conditionné par des normes sociales et culturelles, perçoit cette autonomie comme une menace à son rôle traditionnel de leader et protecteur. La femme, par sa résilience et son intelligence émotionnelle, est capable de s'imposer dans des espaces où l'homme se sent vulnérable, car elle défie les conventions établies. Sa capacité à créer, à donner la vie, mais aussi à se réinventer sans cesse est source d'admiration et d'appréhension. Ce pouvoir de transformation et de créativité, qu’il soit social, intellectuel ou émotionnel, peut déstabiliser l'ordre établi. En outre, sa capacité à tordre la réalité de la société en ouvrant de nouvelles perspectives conduit parfois à des résistances, notamment parce que la femme, en se libérant des chaînes imposées, remet en question le statu quo. C'est cette peur de l'inconnu et de l'imprévisible qui génère souvent des incompréhensions et des tentatives de contrôle sur son indépendance.

En définitive, ce qui effraie véritablement l'homme, c'est la puissance de la femme à être elle-même sans concessions.

Le pouvoir invisible de la femme à la fois sous-estimé… et redoutablement efficace.

Le pouvoir invisible de la femme s’exprime souvent par des voies discrètes, patientes, presque imperceptibles, mais d’une efficacité redoutable. Il ne s’impose pas par la force ni par le conflit, mais agit dans les interstices des rapports humains, dans les silences, les gestes d’attention, les mots choisis. Ce pouvoir repose en grande partie sur trois piliers : la résilience, l’influence douce, et la capacité à transformer le monde sans bruit.

La résilience féminine est l’une des formes les plus puissantes de résistance silencieuse. Dans de nombreuses sociétés, les femmes ont survécu à des siècles d’oppression, de marginalisation et de violences symboliques ou physiques, tout en maintenant la cohésion des familles, la transmission culturelle, le soin des plus vulnérables. Cette force tranquille leur permet d’absorber les chocs, de contourner les obstacles, de s’adapter sans se soumettre totalement.

L’influence douce s’incarne dans l’art du compromis, dans la capacité à écouter, à concilier, à désamorcer les conflits. Les femmes, souvent tenues à l’écart des décisions officielles, ont su influencer autrement : en modelant les opinions, en guidant les choix de leur entourage, en étant les gardiennes de l’équilibre intérieur. Ce pouvoir s’exerce souvent à travers des rôles dits "secondaires" : épouse, mère, confidente, conseillère… mais il peut s’avérer décisif dans l’ombre.

De nombreuses femmes ont ainsi marqué l’histoire sans y figurer pleinement : elles ont été les inspiratrices, les stratèges cachées, les piliers moraux de grands hommes. Derrière chaque chef, roi, ou penseur, il y eut souvent une femme forte, discrète, influente. Leur pouvoir n’était pas public, mais souterrain : elles influençaient les décisions, les visions, les actions. Ces femmes dans l’ombre ont transformé le monde sans revendiquer les lauriers, mais leur empreinte demeure.

Ce mode d’action échappe aux critères classiques du pouvoir : il ne se mesure pas en titres, mais en effets à long terme. C’est un pouvoir de transformation lente, enraciné dans le lien humain, dans le soin, dans l’endurance. Et c’est justement cette capacité à agir en profondeur sans fracas qui rend le pouvoir invisible de la femme à la fois sous-estimé… et redoutablement efficace.

V - L’AMBIVALENCE DU FEMININ DANS LES GRANDES RELIGIONS PATRIARCALES

À mesure que s’imposent les grandes religions patriarcales, le féminin, jadis sacré et honoré, voit sa puissance se renverser en menace. Là où les sociétés agraires et matrilinéaires associaient la femme à la Terre Mère nourricière, à la cyclicité féconde de la nature et à l’ordre du monde, elle devient dans les religions monothéistes un être ambivalent, souvent source de désordre et de transgression. « Le sacré féminin fut lentement diabolisé », rappelle Françoise Gange, soulignant que les déesses et prêtresses de l’Antiquité cèdent la place à des figures de femmes tentatrices ou souillées. Le pouvoir de la matrice féminine, capable de donner la vie sans que l’homme puisse en maîtriser totalement le mystère, alimente cette méfiance. Le sang, vecteur par excellence de ce pouvoir, subit lui aussi une relecture : de fluide sacré, garant de fertilité et de renouveau dans les anciens cultes, il devient signe d’impureté. Comme le résume Mircea Eliade : « Ce qui hier participait du sacré devient l’objet d’interdits et de tabous ».

Les prescriptions religieuses des traditions juive, chrétienne et musulmane viennent codifier ce renversement. L'interdit du contact avec la femme menstruée dans le Lévitique (15:19-31), la figure d’Ève présentée comme cause première du péché originel (Genèse 3), ou encore les règles de pureté rituelle en Islam (Coran, 2:222) en témoignent. Loin d’être marginales, ces prescriptions structurent durablement les rapports entre hommes et femmes, légitimant la surveillance et la discipline imposées aux femmes. La sexualité féminine, autrefois au cœur des mystères sacrés, est désormais suspectée d’être subversive, corruptrice, voire démoniaque. « Là où l’homme craint de perdre le contrôle, il crée des lois », écrit encore Françoise Gange, illustrant ce passage du respect au contrôle. Cette peur conduit à une posture ambivalente : la femme est nécessaire pour la perpétuation de la lignée, mais potentiellement dangereuse pour l’ordre spirituel et social. Elle devient à la fois honorée pour sa fonction maternelle et redoutée pour sa liberté sexuelle, enfermant le féminin dans une oscillation entre fascination et crainte qui traverse encore aujourd’hui l’imaginaire collectif.

Marie Madeleine est l’une des figures les plus troublantes et révélatrices du traitement du féminin dans les grandes religions. Présentée par l’Église comme une prostituée repentie, elle a longtemps été perçue comme l’exemple même de la femme pécheresse sauvée par la grâce. Pourtant, cette version canonique occulte une réalité bien plus subversive : Marie Madeleine est, selon les Évangiles, le premier témoin de la résurrection du Christ — un rôle spirituel majeur, réservé à une femme, que les traditions patriarcales ont systématiquement tenté de minimiser. Les textes apocryphes, notamment l’Évangile de Marie, vont plus loin encore : elle y apparaît comme une initiée, une enseignante, voire une détentrice d’un savoir mystique que les apôtres eux-mêmes peinent à reconnaître. Cette tension entre reconnaissance implicite et mise à l’écart symbolise l’ambivalence du féminin sacré dans les religions : à la fois source de vie, de vérité, d’intuition divine — et menace pour l’ordre établi. En Marie Madeleine se joue le destin d’un féminin puissant mais dérangeant, qu’on réduit pour mieux le contrôler. Face à elle, la figure de la Vierge Marie, vierge-mère obéissante, est érigée en modèle acceptable de féminité spirituelle : pure, passive, silencieuse. Ce contraste n’est pas anodin. Il révèle un processus de domestication du féminin, transformant la force en soumission, la sagesse en dévotion. Redécouvrir Marie Madeleine, c’est donc interroger la manière dont les grandes religions ont géré le féminin : en l’admirant, mais surtout en le redoutant. Sa résurgence actuelle dans les quêtes spirituelles contemporaines témoigne d’un besoin urgent de rééquilibrer le rapport au sacré, en réintégrant pleinement la parole, la puissance et la présence spirituelle des femmes. Elle devient ainsi une figure de réconciliation entre le divin et le féminin, longtemps dissociés, voire opposés.

Figures féminines ambiguës et redoutables

Le mythe de Pandore, en Grèce antique, illustre un retournement majeur. Façonnée par les dieux, la première femme libère, par curiosité, tous les fléaux contenus dans sa jarre, apportant ainsi les maux sur Terre. Ce récit transforme la figure féminine, de mère et déesse bienfaitrice à cause du malheur humain. De manière similaire, dans la Bible, Ève incite Adam à manger le fruit défendu, introduisant ainsi le péché et la mort dans le monde. Dans le mythe biblique de la Genèse, Ève, figure féminine primordiale, est désignée comme responsable de la perte du paradis. Le pouvoir féminin est ici associé à la tentation, à la désobéissance et à la sexualité dangereuse.

Pandore est une figure de la mythologie grecque.

La femme est aussi redoutée en tant que séductrice, tentatrice, depuis Ève ou Pandore. La sexualité féminine, plus intérieure, moins visible, a souvent été perçue comme dangereuse, incontrôlable, source de perdition.

Cela révèle souvent une peur du désir masculin lui-même, projeté sur la femme. La femme devient alors le miroir d’une faiblesse que l’homme ne veut pas voir en lui.

Quant à Lilith, selon certaines traditions hébraïques, elle incarne la femme rebelle, insoumise, parfois perçue comme séductrice et démoniaque, liée aux forces obscures de la nuit. Ces mythes façonnent une image ambivalente de la féminité, entre séduction et responsabilité du mal.

La sexualité féminine, à travers les âges, a souvent été considérée comme une puissance mystérieuse, incontrôlable, et donc redoutée. Elle agit comme un pouvoir d’attraction irrésistible, capable d’entraîner l’homme dans une relation où il ne maîtrise plus rien : ni son corps, ni son esprit, ni son destin. L’homme, face à cette puissance érotique et spirituelle, oscille entre soumission, violence ou sacralisation, révélant son ambivalence et son incapacité à l’apprivoiser pleinement.

Dans l’hindouisme, malgré l’omniprésence de déesses puissantes, l’ambivalence vis-à-vis du féminin demeure manifeste. La grande déesse Kali en est l’illustration la plus frappante. Maîtresse du temps, de la destruction et de la transformation, elle suscite à la fois vénération et effroi. Par son apparence terrifiante — langue pendante, collier de têtes coupées — elle symbolise la part sauvage et incontrôlable de la nature. Kali ne se contente pas de détruire, elle renouvelle, purifie, réengendre le monde, affirmant ainsi la puissance cyclique du féminin. Son pouvoir, libre de toute soumission aux dieux masculins, incarne la force insoumise et inaliénable de la femme. Kali rappelle ainsi que le féminin n’est pas seulement douceur et fécondité, mais aussi chaos créateur et liberté radicale.

La peur de la femme en Chine et au Japon est profondément ancrée dans des systèmes patriarcaux historiques influencés par le confucianisme, où la femme était vue comme subordonnée à l’homme et confinée à des rôles traditionnels dans la famille. En Chine, la pratique du pied bandé et l’influence du confucianisme ont renforcé cette position subordonnée, bien que la Révolution culturelle ait permis un certain progrès vers l'égalité de genre. Au Japon, la société féodale et les croyances shintoïstes ont également limité la liberté des femmes, les confiant à des rôles domestiques stricts. La femme était souvent idéalisée pour sa pureté et soumise à des pressions sociales sévères. Les deux pays partagent une peur sous-jacente de l’émancipation féminine, perçue comme une menace pour l’ordre social. Toutefois, les mouvements féministes ont permis des avancées, bien que des défis persistent dans les deux cultures, notamment la pression familiale et les attentes sociales rigides.

Le pouvoir caché des divas à l'opéra

Dans l’opéra, la peur des femmes se manifeste souvent à travers des personnages féminins énigmatiques et fascinants, dotés d’un pouvoir invisible qui trouble et déstabilise les hommes. Qu’elles soient sorcières, reines ou amantes fatales, elles détiennent un ascendant mystérieux, lié à leur beauté, leur sexualité ou leur capacité à manipuler les sentiments. Les héroïnes d’opéra possèdent souvent un pouvoir caché : elles envoûtent (Carmen), dominent (Turandot), ou défient l’ordre établi (Salomé). Leur simple présence provoque désir, jalousie, trahison ou folie chez les hommes. Ce pouvoir, souvent redouté, échappe à la raison et alimente le drame. L’opéra en fait le lieu d’une lutte entre passion incontrôlable et tentative masculine de reprise de contrôle. Le féminin, dans l’opéra, est un mystère sacré et menaçant, capable de bouleverser l’ordre social et moral. Ces femmes, loin d’être de simples victimes, sont les instigatrices du drame, semant le trouble dans l’univers masculin. Face à elles, les hommes vacillent, déchirés entre désir et effroi, fascinés autant qu’effrayés par ce pouvoir insaisissable. L’opéra met ainsi en scène le conflit entre un féminin sacré, libre et indomptable, et une masculinité cherchant désespérément à reprendre le contrôle. Ce déséquilibre alimente la tension dramatique et révèle la crainte profonde du pouvoir féminin.